LES ENFANTS DE LA RIVIERE

C’était il y a longtemps, mes premiers pas, au bord de la rivière. Je les ai faits avec mon père, Lui pêchait, j’avais le privilège de porter le sac. La rivière était un cours sauvage, magnifique, fait d’une succession de longs courants alternés de zones calmes couvertes de plantes d’eau qui devenaient l’été un tapis de fleurs. Ces champs de plantes aquatiques grouillaient de vie, poissons et insectes.

Il prenait une truite pratiquement dans chaque rapide, très souvent trois ou quatre d’une livre. J’étais fasciné par ces splendides poissons. Il n’était pas rare qu’à chaque sortie, il en prenne trois ou quatre, des truites d’une livre, parfois plus. Le grand jour, l’ouverture de la pêche, le seul où j’avais le droit de « louper » l’école. C’était le samedi matin.

Chez moi, les chambres étaient au premier. Je me levais la nuit pour dormir sur une chaise de la cuisine, ainsi j’étais sûr qu’il ne m’oublie pas.

Je prenais de l’assurance et allais de plus en plus seul au bord de la rivière.

Un jour, n’y tenant plus, je volai la canne de mon père et courus au bord de l’eau, au « rocher cavalier », aujourd’hui disparu. Il y avait un flot puissant, je lançai maladroitement mon leurre et fis une énorme perruque. La cuillère à peine dans l’eau, je vis un éclat jaune sous la surface. Le fil se tordit, une truite, mais je ne pouvais plus tourner la manivelle à cause de la perruque. Je tenais ma première truite, mon cœur tapait. Il fallait agir sinon j’allais la perdre. Je tins la canne d’une main et ramenai le fil de l’autre. Finalement, la truite s’échoua. Je remontai chez moi, fier et penaud à la fois, d’une main ma belle truite, de l’autre la canne et son énorme perruque. Mon père était là, me regarda et ne me dit rien.

Je partageais la même passion pour la rivière que mes copains, qui habitaient de l’autre côté du pont. A partir du mois d’avril, nous considérions l’école comme une grande injustice. D’ailleurs, beaucoup d’entre nous, à cette époque de l’année, avaient de subites montées de fièvre à huit heures du matin, qui disparaissaient à la fin de la matinée. La convalescence se passait généralement au bord du gardon, le grand air guérit et puis, nous étions bien meilleurs à la pêche.

En aval du pont, la rivière se séparait en deux bras, deux longs rapides qui dévalaient jusqu’au « rocher cavalier », et qui n’étaient franchissables qu’au milieu de l’été, tant la rivière était puissante. Tôt le matin, dès notre arrivée, nous faisions une cueillette d’appâts pour amorcer nos cannes. Nous pêchions au ver d’eau. Ces larves se ramassaient sous les galets, tout au long du courant. Elles bâtissaient de tout petits amas de graviers sous lesquels elles se protégeaient. Il y en avait plusieurs sortes, j’apprendrais leurs noms plus tard. Nous pêchions la friture (ablettes, spirlins, gougeons, vairons), et parfois une truite. La rivière à cette époque était d’une richesse incroyable, la vie fourmillait partout. En général, la matinée se terminait par une baignade.

Tôt dans l’après-midi, nous nous retrouvions de nouveau au bord de notre courant pour piquer de jeunes anguilles grosses comme un pouce d’adulte. Elles vivaient sous les galets, s’alimentant de jeunes alevins et de larves d’insectes. Pour les prendre, nous nous servions de fourchettes de table aplaties au marteau. Nous passions nos après-midi dans l’eau jusqu’aux genoux. Il suffisait de soulever les galets (pierres) l’un après l’autre pour découvrir notre poisson. Nous les piquions juste derrière la tête, aujourd’hui, cela m’apparaît cruel, mais, à l’époque c’était ainsi et cela nous paraissait normal. Parfois, dans notre quête d’anguilles, nous remontions le courant jusqu’à avoir de l’eau à mi-cuisse. C’était la zone où on trouvait des loches, poissons d’eau pure, aujourd’hui disparus.

Il y avait aussi un poisson énigmatique, que nous appelions l’âne. Dès qu’on le dérangeait, il disparaissait pour revenir se caler exactement au même endroit, donc, il était têtu comme un âne. Ce poisson avait une grosse tête, un corps trapu, le dos barré de noir. A l’époque, les sciences naturelles n’avaient pas encore pénétré les campagnes, et nous avions des noms locaux pour désigner poissons, plantes, champignons, animaux. Je compris plus tard que ce poisson s’appelait le chabot, de la famille des « percidés » comme la Perche. Ces poissons font un nid dans le gravier, pondent et protègent leurs œufs, chassant tout intrus.

Puis, l’après-midi s’écoulait en baignades jusqu’à ce que nos doigts s’engourdissent de froid, puis, nous nous jetions dans le sable chaud.

Le bord de la rivière n’était que dunes de sable parsemées de saules et de petits bois de peupliers. La partie haute était couverte d’herbe tenue rase par le passage des troupeaux de moutons. Les anciens venaient y cueillir des salades sauvages. Un carrier venait prélever le sable, mais cela n’avait pas encore un impact important sur la rivière.

Les plus grands se baignaient aux Tinières, lieu-dit juste en dessous du barrage. Les Colliassois étaient souvent de bons nageurs. Il y avait un endroit qu’on appelait la Placette, en haut de Tinière. Les meilleurs y faisaient le saut de l’ange, ils se jetaient dans le vide les bras en croix, pour arriver dans l’eau comme une anguille. Si le plongeon était correct, aucun choc, le nageur glissait dans l’eau, sinon aïe, c’était un douloureux plat ventre.

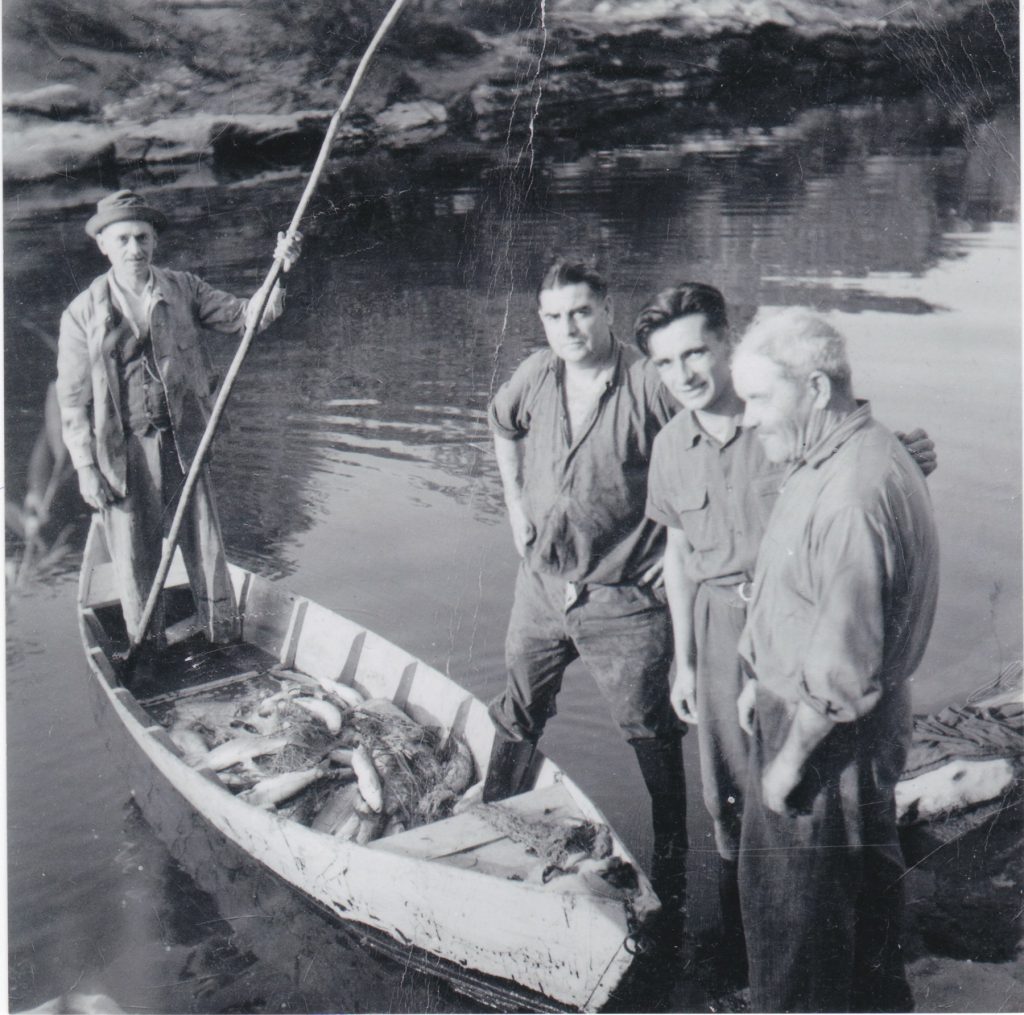

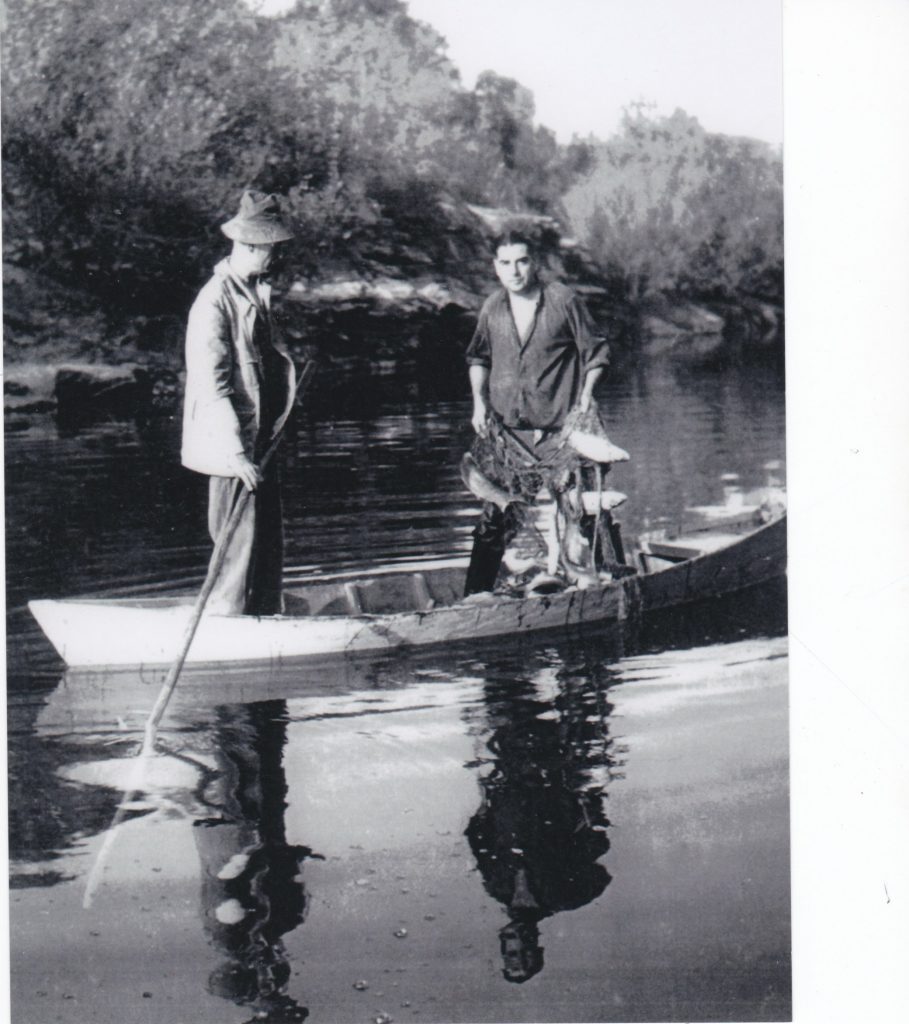

L’été, le sport local était de pêcher à la foene. Cette fois, ce n’était plus une fourchette de table aplatie, mais une vraie fourchette de pêche. Il fallait plonger parfois à plusieurs mètres de profondeur. Les poissons se cachaient dans les failles de roches ou dans les racines des arbres. Je pêchais aussi au filet avec un vieux docteur à la retraite. Il avait une barque en bois simplement attachée à un arbre au dessus du barrage. Il la tenait coulée pour « l’embuguer » (faire gonfler le bois dans l’eau). Le bateau se poussait à la barre, simple tige d’ormeau, qui servait aussi à guider la barque. Le vieux docteur veillait à mon éducation de pêcheur. Une fois, il me dit : « petit, je vais te montrer quelque chose qu’on ne doit jamais faire ». Il me fit entourer avec du filet une énorme racine immergée avant d’y mettre de grands coups de barre. Les poissons affolés, fuyant de toutes parts, finirent dans le filet. Au retour, la pêche était partagée mais les meilleures prises finissaient généralement dans son assiette.

Je me souviens d’une pêche incroyable. Un énorme banc de hotus s’était pris dans le filet que je n’arrivais pas à sortir tant il était lourd. Je dus plonger et le tirer hors de l’eau, petit à petit. Ce poisson est arrivé en masse dans les années 50. Il vient d’Europe de l’Est via le Rhône, remonte le Gardon, trouve un biotope qui lui convient. Aucun prédateur. Les populations explosent. Au moment de la reproduction fin mai, ces poissons se rassemblaient dans les courants, un banc énorme, des milliers d’individus collés les uns aux autres, une masse compacte. Les rapides étaient noirs de poissons. Enfants, nous jetions de gros galets sur cette masse grouillante, les poissons morts ou blessés étaient récupérés sous les courants, dans les zones les plus calmes et consommés en soupe par les villageois. On l’accuse de provoquer la disparition des autres espèces, en fait, c’est le milieu qui change, ce poisson ne fait qu’occuper une niche écologique vide, mais ne mangent pas les oeufs des autres poissons. Il a la bouche sous le museau, comme tous les poissons brouteurs.

Dans les années 60, la consommation augmente, les déchets vont à la rivière, l’agriculture utilise de plus en plus d’engrais, les algues poussent, ce poisson s’en nourrit. On décide de l’éliminer, et la Fédération de Pêche organise des battues. Enfant, je participais à ces pêches. Les samedis matin d’été, en présence des gardes fédéraux, on posait le filet qui était long de plus de 100 mètres, et, avec la barque du vieux docteur, nous poussions les bancs de poissons dans la nasse. A chaque coup de filet, nous ramassions des centaines de kilos de poissons. S’il arrivait qu’on prenne une autre espèce que le Hotu, nous devions le relâcher, ce qui n’était pas toujours respecté. En toute ignorance, nous provoquions des explosions génétiques. Effectivement, si l’on prélève 90 % d’une espèce, ceux qui restent profitent du gîte et du couvert en abondance, et se multiplient jusqu’à ce que le manque de nourriture et d’espace stabilisent leur nombre jusqu’à une densité convenable. On l’a compris bien trop tard…

Mon père me racontait …

Dans les années trente, le gardon était en première catégorie. Cela veut dire que la truite est majoritaire dans une rivière. Ce poisson se pêchait à la grande canne, seul moyen légal en première catégorie. La canne à lancer en bambou était réservée aux pêcheurs plutôt aisés. D’autres moyens de pêche non légaux existaient :

– l’araignée, petit filet de 50 cm de hauteur et d’une douzaine de mètres de longueur, posé le soir à la tombée de la nuit, sous les courants où montaient chasser les truites, et levés à la pointe du jour.

– la corde, une grosse ficelle liée à chaque extrémité à un gros caillou. Une ablette était embrochée sur un très gros hameçon attaché sur une petite ficelle tressée, en mer, on appelle cette technique : la palangre. Posée le soir, relevée aux aurores, elle permettait de prendre anguilles et truites.

A la Baume, réputée pour ses grosses truites, le propriétaire du restaurant du même nom, avait, paraît-il « les bras longs ». Il réussit, grâce à ses relations, à faire passer la rivière de première en deuxième catégorie. Ainsi, ses deux filles, à l’aide d’une barque, purent pêcher sous le restaurant, au filet, autorisé en deuxième catégorie. Cette pêche allait se généraliser et porter un mauvais coup aux populations de truites.

Puis vinrent les années de guerre, les allemands s’installent à Collias, et pour améliorer leur ordinaire, « grenadent » les plus grosses truites, bien sûr, l’eau est si claire que l’on peut voir dans les plus profondes fosses de la rivière. Ensuite, vient la débâcle, les allemands s’en vont et arrivent les troupes françaises qui allaient aussi généreusement grenader la rivière.

Après la guerre, subsistent encore quelques grosses truites. Mais, nouvelle invention, le fusil harpon. Il suffisait d’être bon nageur pour approcher le poisson, qui ne fuyait pas, prenant le chasseur pour un autre animal, et tirer : imparable.

Les restaurateurs nîmois étaient connus pour cette pratique autour de la Baume, ce qui leur permettait d’ajouter la truite à leur menu.

Les gros poissons payent de plus en plus cher. Leur survie est sérieusement compromise. Heureusement, à cette époque, le Gardon est une rivière riche et puissante, le poisson se renouvelle encore très vite.

On y exploite encore le charbon de bois. Les bouscatiers (bûcherons) y mènent une vie très dure, installés dans des cabanes de fortune au fond des vallons. Le charbon de bois est descendu jusqu’au barrage sur des radeaux de fortune pour y être vendu.

Années soixante

Le Gardon est toujours aussi beau, un vrai paradis.

Les habitants du village pêchent, se baignent. Beaucoup de familles vont déjeuner au bord de la rivière, dès les premiers jours. Il y a encore des guinguettes.

L’été, quelques touristes viennent y passer leur mois de vacances et sont très bien acceptés par les autochtones.

Quelques nîmois et avignonnais, amoureux de l’endroit, viennent s’installer au village et s’intègrent très vite à la population.

Ma génération vouait un véritable culte à la rivière, le centre de notre vie.

Ce n’était pas un village comme les autres. Nous vivions un peu comme les gens du bord de mer. Tout notre temps libre était pour ce fleuve. C’était un vrai bonheur. Il nous semblait que rien ne changerait jamais.

C’était un endroit plein de personnages pour lesquels le travail n’était pas une valeur essentielle.

Les soirs d’été, un peu avant la nuit, le pont du village était l’endroit idéal pour regarder chasser les grosses truites. Elles bondissaient en surface, derrière des giclées d’ablettes qu’elles poursuivaient. A la nuit venue, beaucoup de gens prenaient le frais sur les bancs du pont. Il y avait aussi le bar restaurant du pont, quartier général de toute la jeunesse mais où tous les âges se mélangeaient. De nombreux touristes, venus là pour passer leurs vacances, fréquentaient le bar.

Ainsi coulait la vie, tout doucement. C’était un bonheur de vivre à cette époque.

Années soixante dix

La vie continuait toujours avec cette même passion pour le Gardon. Nombre d’habitants pêchaient. Le milieu était d’une grande richesse.

Au mois de mars, beaucoup attendaient l’arrivée des aloses, qui venaient se reproduite par bancs de plusieurs centaines d’individus. Leur présence se signalait par les nids de lamproies, que nous pouvions observer du pont. Ces poissons, semblables à des anguilles, ont une bouche en forme de ventouse et se collent sur le flanc des aloses lors de leur montée dans la rivière.

La pêche des aloses se pratiquait surtout à la tombée de la nuit. Tous les pêcheurs du village se retrouvaient au bord de l’eau. Il y avait plusieurs zones de pêche : sous le pont, la placette, les Tinières, chacun avait ses habitudes. L’alose était un poisson puissant, lorsqu’on le piquait, il se défendait violemment et il arrivait qu’il se décroche. Sa pêche s’arrêtait à la nuit noire. Et, il n’était pas rare de rentrer à la maison avec deux ou trois poissons. Cette pêche était très populaire, et la venue de ce poisson attendue au printemps avec une grande impatience. Elle s’arrête net en 1970.

Un carrier sur le bas gardon, avec l’aval des autorités « compétentes », veut faire traverser la rivière par ses camions, et bâtit un barrage en alignant d’énormes buses de béton couvertes de ciment.

L’alose, c’est fini. Nous n’en verrons plus, ce poisson ne passe jamais dans un tube mais remonte les courants.

A Collias, le carrier se modernise et va pouvoir prélever plus. Après chaque crue, les stocks de sable se reconstituent et il va venir les araser jusqu’à la roche. Comme si, ce n’était pas assez de prélever sous le village, la mairie avait fait ouvrir un chemin dans les années 60 pour accéder avec des camions jusqu’à l’Oseraie, immense plage de sable couverte d’osiers que les gens du voyage venaient cueillir pour faire des paniers et des corbeilles vendus aux paysans pour ramasser et conditionner les cerises. Un vrai carnage ! Il faisait absolument tout ce qu’il voulait sans aucun contrôle. Lorsqu’il avait fini de saccager la plage, il allait aussi taper sous le bois de l’Oseraie, déchausser les arbres qui tombaient les uns après les autres. Ils les poussaient de côté pour continue son œuvre destructrice.

A l’époque, les élus étaient beaucoup plus préoccupés par les élections à venir, que par notre patrimoine. Le carrier pouvait agir en toute impunité. J’ai même entendu dire par un pêcheur, qu’il y avait trop de gravier… Ses moyens d’extraction sont devenus énormes et ce sont d’incessantes rotations de camions du matin au soir. Le Gardon devient un immense chantier, mais, à chaque crue les stocks de gravier se reconstituent encore.

J’avais maintenant 20 ans. Tout mon temps libre était pour la rivière, été comme hiver. Ma génération avait sa plage, baptisée l’Île. C’était une longue et large bande de gravier qui partageait le Gardon en deux bras au-dessus du barrage. Elle était parsemée de grosses touffes d’osiers et nous y passions tous nos après-midis de liberté.

Le bras de rivière, côté village, était couvert d’une immense prairie de renoncules d’eau couverte d’éclatantes fleurs blanches. Ces masses végétales étaient une vraie nurserie grouillante d’insectes et de poissons. Ces plantes produisaient aussi beaucoup d’oxygène.

Après le carrier, la mairie va laisser entrer un deuxième loup dans la bergerie, une location de canoës va s’installer. Très vite, le nombre de bateaux va croître, ils vont bousculer les pêcheurs de friture, qui vont vite devoir sortir des courants.

En louant un bateau, les touristes pensent avoir loué la rivière ! La chaîne alimentaire va être vite rompue. Les courants de 30 centimètres d’eau sont progressivement ravagés, écrasés par ces bateaux chargés de touristes, qui ont l’impression d’accomplir un geste écologique, alors qu’ils sont en train de détruire tous les insectes qui se reproduisent dans ces zones oxygénées et lumineuses. Je me souviens de tous ces galets écrasés, marqués par la couleur des canoës. Depuis, la parade a été trouvée, faits d’une autre matière, les bateaux dévastent toujours ce milieu mais sans colorer les cailloux !

Le milieu et la qualité de l’eau commencent à changer …

Sous la pression des carriers que l’on trouve tout au long du fleuve, le niveau du gravier baisse à chaque crue, les berges s’érodent et les arbres déracinés se déposent dans les anses calmes.

C’est un habitat idéal pour un poisson qui arrive d’Europe de l’Est, via canaux et fleuves comme le hotu en son temps. Ce nouveau poisson, que certains pensent être un croisement du brochet et de la perche, chose impossible, s’appelle le sandre. Il prospère rapidement. Dans ce milieu riche en poissons, « fourrage », le brochet régressant, la truite ayant presque disparu, il devient le roi de la rivière. Très recherché par les pêcheurs pour l’excellence de sa chair et par le plaisir de sa pêche. J’ai pu voir des bancs de plus de trente individus de toutes tailles. Dans cette eau transparente, on pouvait presque choisir son poisson. J’ai passé des journées entières, à le traquer, tant sa pêche était captivante. Quelques anciens le pêchaient à la Balance, cet engin constitué d’une grande épuisette suspendue à une cordelette d’environ trois mètres, elle-même attachée à une barre de trois mètres aussi. Pêche d’attente, la Balance tenue à la main, était posée au fond, près d’une racine ou d’une cavité, là où aimait se tenir le sandre, qui venait volontiers se reposer sur le filet. Par ce moyen, on pouvait prendre toutes sortes de poissons. Lors des crues du Gardon, beaucoup de vieux pêcheurs utilisaient cet engin, équipé d’une maille plus fine pour capturer la friture.

Les poissons, lors du début d’une crue, utilisent les bordures du fleuve, là où il y a moins de courant pour migrer vers l’amont. Les pêcheurs draguaient ces endroits et prenaient des kilos de friture.

Anecdotes

Une fin d’après-midi d’été, je pêchais la friture sous le barrage, qui était dans mon dos, à quelques mètres. Captivé par le petit bouchon que je suivais des yeux, je ne m’étais pas rendu compte que ça grouillait de poissons autour de moi. Instinctivement, je me retournai. Les abords du barrage étaient noirs de poissons, une masse énorme, je pouvais les attraper à pleines mains. L’eau devint tiède, et la rivière se mit à monter tout doucement. Soudain, les poissons, toutes tailles confondues, se mirent à grimper le barrage. Ils étaient là, car ils avaient senti la crue arriver. Quelques coups de queue les faisaient grimper de quelques centimètres. Ils se reposaient, en se calant en travers dans quelques centimètres d’eau qui dévalaient et recommençaient jusqu’à arrive à l’étage supérieur.

Une autre fois, je pêchais (c’était une habitude chez moi), dans une anse de la rivière au-dessus du barrage nommé « le grand glass » ?

Je taquinais le brochet, pêche stable qui laisse du temps à l’observation. Il y avait à cet endroit beaucoup de petits îlots. Soudain, toutes sortes d’insectes mirent à fuir la rivière à la nage ou à la course, le ciel était bleu ! Je ne comprenais pas ce qui se passait. Dans les minutes qui suivirent, la rivière assez basse en fin d’été, se mit à monter par vagues successives de plus d’un mètre. Eux aussi avaient senti la crue arriver.

Dans les années 70, les gorges étaient magiques, hors du monde. On pouvait en été, passer des journées sans voir personne avec la sensation de faire partie de ce paradis. Parfois, j’y passais aussi mes nuits, à la belle étoile, sur un lit de fougères. Ces nuits-là, je posais des cordes pour attraper quelques anguilles, qui faisaient mon ordinaire du lendemain. J’y voyais planer de grands oiseaux blancs qui ressemblaient à de grandes mouettes. Mon père me racontait que les bouscatiers cueillaient les œufs de vautour pour améliorer leur ordinaire. Je n’arrivais pas à imaginer des vautours dans les gorges. Pour moi, ces oiseaux avaient un long cou dénudé. Il avait pourtant raison. Plus tard, je comprendrais que ces grands oiseaux étaient des vautours percnoptères.

Une fin d’après-midi, je pêchais des ablettes pour appâter mes cordes, dans le courant, l’eau aux genoux, je sentis une présence près de moi, en tenue d’Adam, il m’avait pris pour un autre animal, il est resté deux bonnes minutes, je pouvais l’observer dans tous ses détails. J’ai été frappé par ses yeux jaunes, ses paupières bleues, son poitrail blanc hermine : un magnifique circaète Jean le blanc, un privilège de voir ça. C’était les gorges à l’époque, c’était une bénédiction.

Les années passaient. Quelques personnes commençaient à fréquenter les gorges. Il fallait marcher des heures sous un soleil de plomb pour accéder à ce havre de paix, ceux qui le faisaient, étaient respectueux de la nature. La rivière ne portait aucun stigmate de leur passage.

Les années 80

Au Gardon, sous le village, la fréquentation de la rivière explose. La population des villes proches vient se rafraîchir. Le village, les bords de la rivière sont envahis de voitures. Les poubelles (bouteilles cassées, couches usagées, restes de nourriture etc.) s’amoncellent sous les buissons. Les incivilités se multiplient, parfois plus de vingt voitures fracturées et visitées par jour. Ce lieu devient un vrai champ de foire. Les gens, qui venaient pour la paix et la tranquillité du site, disparaissent. Les locations de canoës se multiplient. Le carrier continue à « taper » partout. Par manque de temps, je déserte un peu les gorges pendant cette période.

Dans ces années, pêcher sous le village devient de plus en plus difficile l’été. Je décide donc de remonter plus haut dans les gorges comme je le faisais avant. Peut-être restait-il quelques truites ?

Il y avait un courant baptisé « courant des limites », car il faisait la limite du territoire entre Sanilhac et Collias. Une rangée de blocs de pierres barrait encore la rivière, certainement un vestige d’un barrage très ancien, et en dessous un courant puissant sur des centaines de mètres, que du bruit et de la force, un endroit d’une sublime beauté.

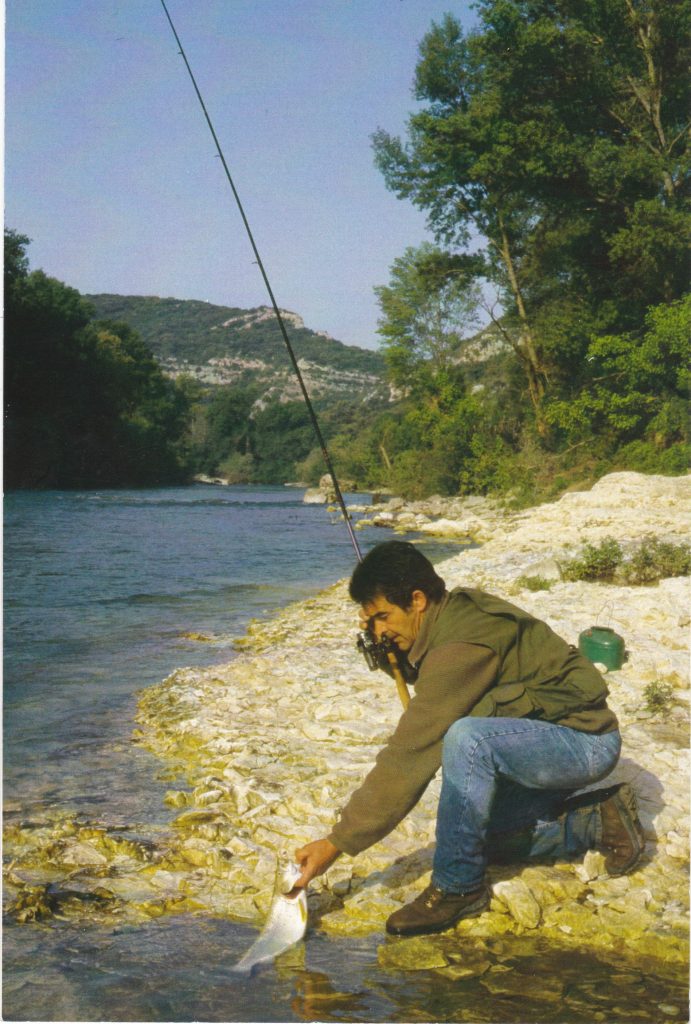

Beaucoup de rochers susceptibles de cacher une belle truite. A chaque coup de lancer, j’étais tenu en haleine. Soudain, touché ! Un vrai coup de bâton, je tenais une truite comme je n’en avais pas vue depuis longtemps. Il y en avait encore !! Combative, un vrai paquet de muscles de plus de cinq livres. Belle, sauvage, colorée comme les truites d’antan.

Quelques centaines de mètres plus haut, le « gaz raide », ce qui veut dire, je crois, traversée difficile, un très long courant juste au-dessus de la Baume. Sur toute sa longueur, des blocs de pierre naturellement dispersés en quinconce, qui ralentissaient ce flot puissant et derrière lesquels se cachaient les truites. Ce courant finissait dans un énorme trou dans lequel je pris ma plus grosse truite. Chaque fois que je le pouvais, du printemps au début de l’automne, je montais dans les gorges. Le départ de la pêche, c’était vers 4 heures du matin. Je connaissais si bien la topographie du parcours que je pouvais marcher sans lampe dans la pénombre. C’était 4 heures de marche pour 3 heures de pêche. Je connaissais les heures de lever du soleil sur chaque courant à chaque saison. Important ! Car on prend les truites dans les zones à l’ombre plutôt qu’au soleil.

Chaque fois, j’avais l’impression de retrouver la rivière de mon enfance, tant cet endroit était bien conservé.

Tête Noire. Je la voyais pratiquement à chaque sortie, calée derrière sa pierre au milieu d’un courant violent. J’ai passé des heures à essayer de la piquer. Parfois, elle suivait mon leurre quelques mètres, dès qu’un détail clochait, elle retournait se caler derrière son abri et c’était fini pour la sortie de pêche, ce n’était pas la peine d’insister. C’était une grosse truite très claire, avec une tête presque noire d’où son nom de baptême. Un matin, j’ai pris « tête noire », je n’y croyais plus, je l’avais au bout de la ligne. Après une belle lutte, elle s’est rendue. J’avais l’impression que nous nous connaissions, je n’ai pas eu le coeur de la tuer.

En la tenant dans l’eau, je l’ai regardée un petit moment, puis, presque à contre cœur, j’ai ouvert les mains et je l’ai laissée s’échapper. Après, je ne l’ai plus vue… peut-être qu’un autre pêcheur est passé par là…

1988 – les orages sur Nîmes

Beaucoup d’eau dans les garrigues, sur le terrain militaire de Nîmes. Un aven qu’ils utilisent pour y jeter leurs huiles usagées, est inondé. Un énorme flot d’huiles de vidange est déversé dans la rivière. Lorsque la rivière en crue se retire, tout est noir, pollué sur des dizaines de mètres de large. Dans ces années-là le Gardon a changé à la Baume. De la vase sur les bords, des boues bizarres sur le fond de la rivière. Les plantes d’eau, couvertes de fines particules ne pouvant plus capter la lumière, s’atrophient et meurent.

Après une petite enquête avec un ami, il s’avère que la rivière est polluée par des écoulements venant des failles dans la roche sous La Baume.

Une petite commune en amont de Collias, voit sa population multipliée par dix, cent. Sa station d’épuration obsolète, ne peut traiter les volumes devenus trop importants qui finissent dans une canalisation couverte de terre jusqu’à un aven.

C’était le début du printemps. J’avais abandonné mes courants depuis la fin de l’été précédent. Le soleil n’était pas encore levé, quand j’arrivai « au courant des limites ». J’eus un coup de cœur. L’ancien barrage avait été ouvert, depuis le centre, les blocs poussés sur le côté, une brèche de plusieurs mètres, dans laquelle le courant s’engouffrait avec force. Sur les bords, les arbres qui se couchaient naturellement vers l’eau, étaient coupés. Au-dessus, le « gaz raide », les blocs étaient également déplacés sur le bord, ce qui eut pour effet immédiat d’accélérer le courant, les arbres avaient aussi été coupés. J’ai supposé que c’était l’œuvre des loueurs de canoës, en train de calibrer la rivière à coups de tronçonneuse et de barre à mine pour que leurs canoës passent sans casser.

Après les crues d’automne, le courant des limites avait disparu avec ses quelques truites. La gouttière, ainsi créée, avait fait son office, les canoës ne taperaient plus dans les blocs de pierre. Le courant du « gaz raide », plus haut, était également détruit. Les deux plus beaux courants des gorges avaient disparu.

1990 – LES DERNIERES BELLES ANNEES DE LA RIVIERE

Les stations d’épuration se généralisent. Les populations grandissent et consomment de plus en plus d’eau, donc produisent de plus en plus de déchets. Les stations ne suivent pas la consommation, les eaux « traitées » finissent dans un fossé qui finit dans un ruisseau, qui finit dans la rivière.

Allez donc voir, encore aujourd’hui, la sortie du Bourdic au pont de Dions !

On arrête les carriers dans ces années-là. Trop tard !!! Le Gardon a été pillé sur toute sa longueur. Comme d’habitude, les pouvoirs publics ont 20 ans de retard, avant de commencer à comprendre et réagir.

En compagnie d’un ami photographe animalier, je prends une truite de mer dans le courant des « limites ». Je ne pensais pas qu’il pouvait en rester. Les anciens appelaient ce poisson la truite blanche, sans se douter que ce poisson vient de la mer, pour se reproduire dans les fleuves côtiers. Robe blanche, deux rangées de points violets sur les flancs, nageoires gris cendré, fuselée comme une alose. Ce sera un des derniers beaux poissons que je prendrai dans le Gardon.

Dans ces années-là, il pleut beaucoup et les crues vont se succéder de l’automne au printemps, et ce que j’avais tant craint, arriva, le gravier est emporté vers l’aval, l’île de ma jeunesse disparaît. Le lit s’enfonce de plus d’un mètre, les berges s’effondrent, emportant les terriers de castor et les arbres qui les nourrissent. Des plantes d’eau disparaissent aussi. Tout s’accélère.

Les locations de canoës se multiplient, les derniers courants, sources de vie pour la rivière, sont broyés, écrasés du matin au soir, par ces derniers !

Imaginez des centaines de troncs d’arbre qui descendent la rivière tous les jours.

Je n’oublie pas les Gardons en Cévennes, là où les canoës ne peuvent pas naviguer. On invente une nouvelle activité « sport nature », le canyoning, qui lui aussi, consiste à descendre les cascades, encordés, à patauger gaiement dans les vasques au-dessous, là où se développe la vie du ruisseau.

Pendant ce temps, un pêcheur, lui, doit respecter le règlement, ne doit pas marcher dans l’eau, pour ne pas écraser les graviers qui abritent la faune aquatique. Aberrant !!!

Un autre massacre, l’Alzon, affluent du Gardon

Jolie petite rivière calcaire, affluent du Gardon, formée par la convergence de ruisseaux venus des plaines de l’Uzège. On y pêche l’écrevisse, la truite. L’hiver, on y chasse la bécasse. Une rivière large où la lumière passe, une succession de cascades et de trous d’eau profonds. Les bergers y font paître et boire leurs moutons, ce qui tient le milieu ouvert.

Un jour de 1958, cette pauvre rivière déborde un peu trop, noyant quelques propriétés. Bien sûr, comme d’habitude, c’est à la rivière de s’adapter à l’homme. On crée donc un Syndicat Intercommunal de Calibrage. On va, à coups de bulldozer et de pelle mécanique, transformer ce petit paradis en canal.

Je me souviens des arbres arrachés, parfois grouillant d’anguilles, jetées en arrière. Les pelles creusant et creusant encore. A la fin des travaux, il reste un canal étroit sans un arbre, parfois de 8 mètres de profondeur, et au fond dans la boue, un filet d’eau. Les bergers ne peuvent plus s’approcher tant la pente est raide.

Les arbres, les buissons repoussent. Le soleil ne pénètre plus, les plantes d’eau ainsi privées de lumière s’atrophient et disparaissent. Beaucoup de puits de la plaine s’assèchent car la nappe s’est enfoncée avec la rivière.

L’Alzon mettra de nombreuses années à panser ses blessures, sans jamais retrouver sa beauté d’antan. A quoi cela a-t-il servi ? A rien, je pense. Aujourd’hui l’Alzon déborde toujours, son lit est toujours enfoncé, chaque crue agissant comme une chasse d’eau, les sédiments ne peuvent plus se déposer et recréer de la vie. Toutes les eaux usées des stations d’épuration de l’Uzège y finissent leur cours. L’été, en période d’étiage, le volume des rejets est aussi important que celui de la rivière.

Le paradis que j’ai connu, est devenu un fleuve linéaire pollué où le silure a remplacé la truite.

Le lit s’est enfoncé, parfois de plus d’un mètre. Le sable y est devenu rare et disparaît à chaque crue. Tous les ans, de larges bandes de ripisylve continuent à disparaître avec les crues.

En trois générations, nous avons réussi à détruire ce que la nature a mis des millions d’années à construire.

J’entends souvent dire que la nature appartient à tout le monde, en fait, elle n’appartient qu’à elle-même et n’a pas besoin de nous pour fonctionner.

Jean-Mac Esberard